真鈴 -Marine-

2024

本作品は柔らかいドーム型音響振動装置からなるサウンドインスタレーション作品です。

ドームからは海の世界を表現した音響と振動が再生されます。ドームを押し込むことで音響がインタラクティブに変化し、耳と手からその世界を感じ取ることができます。

ドームは弾力のある素材でできており、柔らかな印象と調和した海洋生物を表現します。

デジタル楽器の飛躍的な発展は、既存の楽器の概念に囚われない新たな音楽体験を生み出してきました。しかし、残念ながらまだ耳の聞こえる人も、そうでない人も等しく楽しめる段階には至っていません。

本作品を通して、より多くの人が、より豊かに音楽を体験できるインクルーシブな音響メディアの在り方を問います。

色覚多様性の世界

2023

この作品では、焼肉、黒板に書かれた文字、ドアの鍵の写真が写ったパネルが置いてあります。これらは全て色弱の人の見え方を再現しています。回転台を回すと実物が現れ、実際の色を確認できます。焼肉と生肉、チョークの文字、ドアの鍵の色の区別が難しいように、色弱の人にとって、色の区別が難しいために困ってしまう場面が多く存在しています。この作品ではそうした場面を体験することができます。

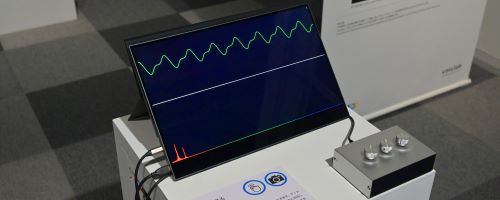

音の波形を見る

2023

この作品では、音の三要素を視覚的にとらえることができます。ディスプレイ手前のノブは左から①音の大きさ、②音の高さ、③音色に対応しています。それぞれのノブを回すことで、音の聞こえ方と波形の変化を体感することができます。

いろんな触感

2023

この作品では、様々な素材の持つ質感を手で体感することができます。素材の名称はあえて記載していません。ざらざら、ぺたぺた、つるつる、といったように、日本語には触感を表現する言葉(オノマトペ)がたくさんあります。先入観にとらわれずに、純粋に指先から感じられる感覚を言葉にしてみることで、何気ない素材が持っている質感をより深く味わうことができます。

色を聴く

2023

この作品は、ディスプレイ上の様々な色で表現された映像に触れると、触れた位置の色に対応したサウンドが生成されます。赤色は低い音に、青色は高い音に対応しており、色(光)と音それぞれの波長の大小関係が対応しています。他にも、グレーや白黒のような無彩色は、音の高さの不明瞭なノイズに対応しており、色の明るさは音の大きさに対応しています。目の見える人も、見えない人も、音を通して作品を感じ取ることができます。

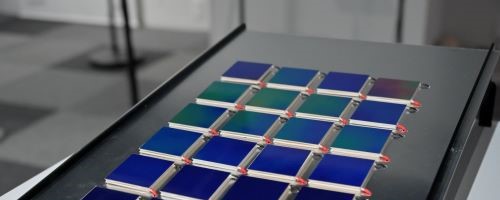

色に触れる

2023

この作品では、タイルの色が波のように変化したり、文字や模様が浮かび上がったりします。この色はタイル表面の温度に連動しており、表面にやさしく触れながら、色の変化を温度で感じとることができます。タイルの温度は電流によってコントロールされ、タイル表面の特殊なシートが温度変化に応じて黒〜青〜緑〜橙〜紫と変化します。

鈴灯り

2023

この作品は、鈴の音に合わせて異なる色の光がともり、調性(ハ長調、ニ短調のように音階と呼ばれる音の並びなどによって決まる楽曲の性質)の変化する音楽を奏でます。ロシアの作曲家スクリャービンは、音楽の調性に色を感じる共感覚者だったと言われており、本作品では文献※を元に彼が感じた共感覚色を光で表現しています。

※レオニード・サバネーエフ(梅津紀雄 訳). "音と色彩の相関関係について" ヨーロッパ世紀末転換期演劇論(2010-2011)/ ロシア, pp.40-42, 2010

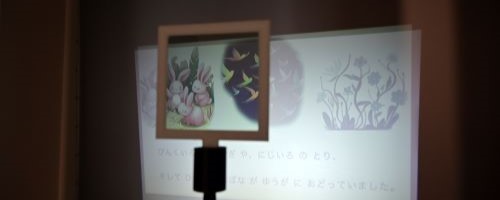

色字共感覚の世界

2023

この作品は、文献※に掲載されている色字共感覚保持者の見えている世界を元に、色字共感覚保持者の世界を体験していただくことを目的とした作品です。この作品ではスクリーン上に黒のひらがなによる絵本仕立てのコンテンツが投影されています。スクリーン手前に設置されたフィルターを通してスクリーンを眺めると、黒のひらがなの上部に色のついたひらがなが見える仕組みとなっています。

※浅野 倫子, 横澤 一彦. "共感覚: 統合の多様性 (シリーズ統合的認知)" 勁草書房, pp.71-126, 2020

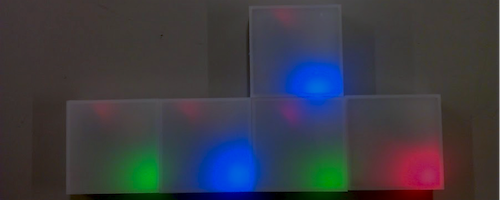

Inverse

2022

「Inverse」は、複数のアクリルパネルに描かれた架空の眼がまばたきをすることで、音響が生成されるサウンドインスタレーション作品です。

作品内のデバイスは、2枚の透明なアクリルパネルにLEDを交互にライトアップすることでまばたきを表現しています。Webに公開された顔写真生成AIによって眼の画像を生成し、画像認識アルゴリズムを用いてインターネット上の動画から人物のまばたき情報を抽出しています。また、全体の音響が調和するようにまばたき情報を調整し、各デバイスから各々の音色を生成しています。

まばたきのように人間の活動には様々なリズムが存在し、他者と関わる中でそのリズムが同期することが知られています。それぞれのリズムでお互いに影響を及ぼしつつ、複雑でありながらも全体として調和してゆく様はまさに音楽そのものであり、そのような人間の身体によって生み出される音楽性を具象化しています。

LEDライトで音楽情報を送信しよう

2022

この作品では、音楽の情報を目に見える光で通信しています。LEDライトを白い円柱状の装置にかざすと、音楽のフレーズが聞こえてきます。実は赤、青、黄色の光がそれぞれメロディ、リズム、ハーモニーの音楽情報を送信しており、中央のセンサーに光が当たると、その情報が音に変換されて再生されます。

このLEDライトは、内部のコンピュータから生成された音の電気信号を光の強さに変換して発光しています。そして、光センサーはLEDライトの光を受け取り、その強さを電気信号の大きさに変換しています。変換された音の電気信号がスピーカーに伝わって音楽が再生されています。このように、本作品では音の電気信号と光の強さが対応づけられていることで、音楽情報を送受信することができます。

光ファイバーで情報が伝わるしくみ

2022

この作品では、光ファイバケーブルを用いた通信の原理をわかりやすく紹介しています。

電鍵と呼ばれる黒いボタンを使ってモールス信号を入力すると、光ファイバーケーブルに見立てた透明なプラスチック素材の中をレーザー光が伝わり、受信した文字情報をモニターに表示します。手元のモールス符号表を参考に、電鍵を短く押す“トン”と、長く押す“ツー”の組み合わせ方で、たくさんの文字情報を送信することができます。光ファイバーケーブルは、この作品におけるモールス信号のように、様々な情報を伝えることができます。

HeartBeater

2022

「HeartBeater」は、心臓の鼓動をリアルに提示することで他者の存在感や生命感、感情を表現するサウンドアート作品です。素材にはリアルな見た目と質感を目指して軟質ウレタン樹脂を使用し、手に取って心臓の鼓動を体感できます。

この作品では、心音を直接記録するかわりに脈拍を計測しています。脈拍データはMIDIと呼ばれる音楽演奏データに変換され、あらかじめ用意した心音データを内蔵の振動スピーカから再生しています。同時に、内蔵された機構を駆動して鼓動を再現します。

この作品を通じて、他者の存在感や精神状態を手にとって体感できる未来のコミュニケーションツールのあり方を提案しています。将来的にはプロスポーツ観戦時や舞台・映画等の観劇の際に、アスリートや俳優の鼓動を提示するなどの応用も考えられます。

電脳瀑布

2021

この作品は、擬似力覚という錯覚の一種を応用したVRサウンドアートです。ヘッドマウントディスプレイ(HMD)上に流体の速度や粒子の大きさが変化する映像と音響が再現され、体験者は手を動かして流体に擬似的に触れながら感覚の違いを楽しむことができます。

この作品はHMDによるVR環境のもとで仮想の流体に手を触れる際に、CGの手の動きを実際の動きからわずかに変化させることで、流体から抵抗を受けているかような錯覚(擬似力覚)を元にしています。流体に触れている際に周波数帯域の異なる接触音を付加したところ、低周波数帯域の音量が大きいほど知覚される抵抗感が大きくなる結果が得られました。

上記の結果を踏まえ、この作品ではCGの手の位置と接触音の周波数特性を操作して様々な抵抗感を再現することで、体験者自身の感覚に意識を集中させ、没入感やリラックス効果を生み出すことをねらいとしています。

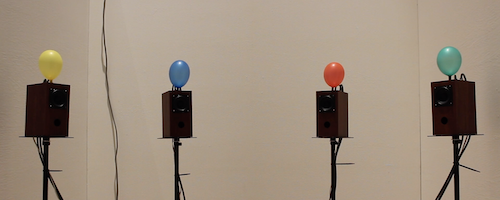

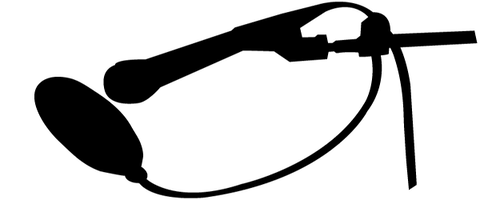

Loudbreather

2019

Loudbreatherは、歌手の息遣いを表現する4つのスピーカーから、アカペラ曲が再生されるサウンドインスタレーション作品です。スピーカー上部に取り付けられた風船が、歌手の息継ぎに合わせて膨張し、発声とともに収縮していきます。また、スピーカー下部の穴からは、まるで呼吸しているかのように空気が出入りします。アカペラ曲は、4声それぞれの息遣いの特徴が出やすくなるよう配慮されたオリジナル曲となっており、まるでその場で歌っているかのような感覚を与えます。

音楽メディアの発展に伴い、私たちは時間や場所を問わず手軽に音楽を聴取できるようになりました。一方で、現在の音楽メディアは演者と観客の存在感や一体感など、身体性を伴った活動としての価値を十分表現するに至っていません。

この作品では、従来の音楽再生機器であるスピーカーに息遣いという身体性をもたせた、より豊かな音楽メディアの姿を示しています。

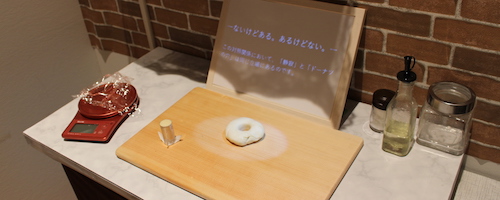

ドーナツの穴を聞く

2018

「ドーナツの穴を聞く」は、ドーナツ生地に穴を空けると、それまで聞こえていた生活音が突然静まりかえり、

「静寂」へと耳を傾けてもらうサウンドアート作品です。

私たちの身の回りには様々な音で溢れていますが、普段その存在をあまり意識していません。

しかし、それらが突然無くなることで「静寂」の存在が意識され、

それまで聞いていたはずの音の存在に気付かされます。

この作品は、音の世界をドーナツ生地と重ね合わせ、

「音」のドーナツに「静寂」という穴を空けることで、

その存在を浮き彫りにします。

永六輔さんは、般若心経の一節である「色即是空」を「ドーナツの穴」と表現したそうです。すなわち、

ーないけどある。あるけどないー

なぜか私たちは、「無」いものに対して意識を向けたり、「無」くなって初めて「有」ったことに気付かされることがあります。

この作品は「色即是空」の言葉が示すように、常に変化を続けるこの世界が、如何に不確実でつかみどころのない存在であるかを表現しています。

AQUBE

2017

AQUBEは、水槽を泳ぐ魚の動きを入力とした音楽生成システムです。

「空間と時間の共有」をコンセプトに、その時その場所にいる人だけが聞くことのできる音楽を生成することで、

水族館のような展示施設における鑑賞体験の質と価値の向上を目指しています。

水槽の前に配置された3色のキューブにはそれぞれ異なる音が宿っており、ユーザはキューブを水槽前の好きな場所に配置します。

そして、魚がキューブの真上を通過すると、キューブに宿っていた音が生成されます。

音を生成したキューブは少しずつ成長し、次第に複雑な音楽を奏でるようになっていきます。

ー目の前にある生命と触れ合い、ともに音を奏でるー

そんな経験を通して、人と魚、そして人と人のコミュニケーションが生まれるシステムです。

霞鈴 -Karin-

2016

霞鈴は、霧の生成と結露による水の循環によって、実際の天気を“感じられる”ビオトープ作品です。

Webから取得された気象データをもとに底面の光と霧の生成量がコントロールされ、上部のアクリル板に結露した水滴が水面に落下します。

この音は水琴窟のような音に加工・再生され、水滴の滴る音に合わせて波紋の光が現れ、草花を彩ります。

私たちは空を見上げたり、雨音に耳を傾けたり、アスファルトの濡れた匂いを感じたり、様々な感覚器官でその日の天気を感じ取っています。

霞鈴は、私たちに小さな自然の癒やしを与えてくれるだけでなく、遠く離れた土地や未来の天気もこのような自然な方法で感じ取れる未来を提案しています。

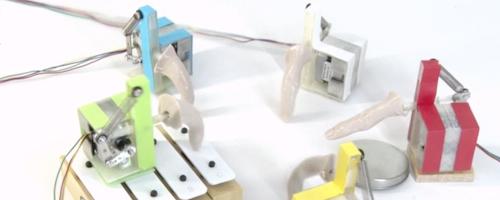

ユビキテル

2016

ユビキテルは、指の形をしたリズム楽器です。

私たちが指先で生み出すリズムパターンを覚えて、それを繰り返してリズムを刻みます。

叩く素材によって音色が変わって、複数のユビを同期させることができるので、違ったリズム感を楽しむことができます。

ユビキテルはあたかも生命同士が呼応し合うように、見る人をいわばトランス的なグルーヴへと誘います。

本物の人間の指から型が作られ私たちの意志が憑依したユビキテルは、生命の一部なのか、あるいはやはりマシンなのか。

無機質さと人の気配を同時に感じさせ、現実世界とデジタル世界の境界がファジィなこの存在が、生命たちと非生命たちが共創する次世代の「間」とは何かを問います。

MITAI

2015

MITAI は、日常のモノが音と結びつくことで得られる新たな音の体験を自由に創出することをテーマとしたサウンドアート作品です。

私達の身近にあるモノである、引き出し、ライト、扇風機、コーヒーミル、スピーカと、様々な音源が用意されています。

これらのモノと音源をタブレット端末でつなぎ合わせ、体験者本人がこの作品の中で自由に音の体験を創出してゆきます。

組み合わせ次第で様々な音の体験を創出し、私達の日常生活に自由な発想で彩りを添えることが、本作品の目指す姿です。

DropNotes

2013

DropNotesは、音楽制作用テーブル型タンジブルインタフェースです。色水に音を吹き込んだのちにスポイトでそれを吸い取り、ガラステーブルに滴下することで音楽を制作します。

本作品の目標は従来より直感的かつ柔軟な音情報へのアクセス方法を提案することです。

「ろうとをボトルに入れる」、「スポイトで色水を吸い取る」、「テーブルに水滴を滴下する」といった行為が

それぞれ「録音」、「音源選択」、「編集」と対応しています。

水滴のもつ麗しい見た目と、科学実験のようなワクワクする道具の操作で、DropNotesは直感的な音楽制作を実現します。

Sound Tiles

2012

Sound Tiles

は、電子楽器を構成する演奏インタフェース、音源、エフェクタ、スピーカといった各モジュールをリアルタイムでネットワーク接続し、ユーザ自身で楽器を「創る」ためのインタフェースです。

ユーザが電子楽器の構成要素を表す「タイル」をつなぎ合わせることで各モジュールが相互に接続され、組み合わせ方次第で様々な電子楽器に変更できます。電子楽器の各モジュールをタイルとして表し、ネットワーク構築専用のインタフェースにすることによって、様々なモジュールを追加したり既存のモジュールを流用するといったスケーラビリティを得られる点が特徴です。

さらには、この作品を通じてリアルタイムに電子楽器を再構築しながら演奏する、電子楽器制作のインプロヴィゼーション(即興演奏)の可能性を追求しています。

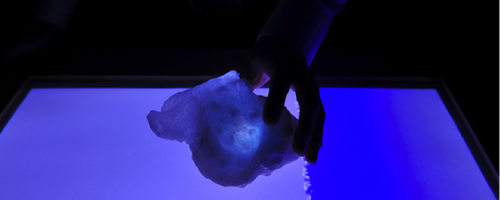

Shelltone

〜あるひとつの形と風景〜

2012

Shelltoneは、音情報の能動知覚をテーマとした作品です。

貝殻を模した彫像を、波が投影されたテーブル上に配置すると、波の映像に合わせて波の音が生成されます。

聴きたい位置に配置された音の「覗き穴」である貝殻を通して、スクリーンの向こう側の世界に流れているであろう波の音を耳にすることができます。

私達はこの実世界を、手で触れてみたり、耳を澄ませてみたり、覗き込んでみたり、とても能動的な形で知覚しています。これは私達にとってごく自然なことです。

Shelltoneは、このように能動的な方法で自然に情報をキャッチできる、新たなメディアの可能性を表現しています。

歌ってみた

morning haze

Music: keenoP様

Hello, Worker

Music: KEIP様

タイムマシン

Music: 1640mP様

No Logic

Music: ジミーサムP様

Alice

Music: 古川P様

朝焼け、君の唄。

Music: ナノウP様

ダブルラリアット

Music: アゴアニキP様

作ってみた

About

中島 武三志

東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科

准教授 博士(工学)

研究者/サウンドアーティスト座右の銘

“ 無為自然 ”

- 自己紹介

- 学歴

- 職歴

1987年つくば生まれ、メイン愛媛育ち、サブ神戸。

身体性に基づいた感性情報メディアに関する研究に従事。

趣味はドライブ。

2011.3 早稲田大学基幹理工学部表現工学科 卒業

2013.3 早稲田大学大学院基幹理工学研究科表現工学専攻修士課程 修了

2016.3 早稲田大学大学院基幹理工学研究科表現工学専攻博士後期課程 単位取得退学

2018.2 学位取得 博士(工学)

2013.4-2017.3 早稲田大学理工学術院基幹理工学部表現工学科 助手

2017.4-2025.3 東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科 助教

2025.4- 東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科 准教授

2019.4- 目白大学外国語学部中国語学科 非常勤講師(「情報活用演習Ⅰ・Ⅱ」担当)

2021.4- 早稲田大学基幹理工学部 非常勤講師(「生活空間の文化」第1-5回担当)

Works

- 受賞

- 2019アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA インタラクティブアート部門入賞, "Loudbreather", 2019

- KDCC2017小林茂審査員賞, "ユビキテル", 2017(共同)

- インタラクション2017インタラクティブ発表賞, "水族館における魚の動きを入力としたリアルタイム音楽生成システムの提案", 2017(共同)

- 論文

- 中島武三志. "ハプソニック・アート:触感を伝えるサウンド・アート", 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 Vol.28 No.2, pp.71-79, 2023.

- 中島武三志, 植井康介, 飯田隆太郎. "MR環境下での擬似接触音が触感錯覚に与える影響", 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 Vol.25 No.2, pp.127-137, 2020.

- 臼井 亮人, 中島武三志, 菅野由弘. "視覚刺激及び聴覚刺激によるバネの擬似力覚呈示", 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 Vol.23 No.4, pp.271-279, 2018.

- 中島武三志, 菅野由弘. "ポテトチップスを利用した咀嚼音遅延フィードバックによる食感拡張の検討(特集 ウェアラブル時代の身体性とVR)", 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 Vol.21 No.4, pp.585-594, 2016.

- 中島武三志, 三枝英一, 尾﨑雄人, 菅野由弘. "DropNotes: 色水を用いたシームレスな録音・編集インタフェース(特集 コンテンツインタラクション)", ヒューマンインタフェース学会論文誌 Vol17 No.1, pp.53-62, 2015.

- 紀要

- 中島武三志. "ユビキテル:演奏者の存在感を提示するバーチャルフィンガードラマー", 東京工芸大学芸術学部紀要 "芸術世界", Vol.24, pp.35-42, 2018.

- 国際会議

- Daisuke Sasaki, Musashi Nakajima, Yoshihiro Kanno. "AQUBE: An Interactive Music Reproduction System for Aquariums", Proceedings of the 19th ACM International Conference on Multimodal Interaction. ACM, pp.512-513, 2017.

- Musashi Nakajima, Hidekazu Saegusa, Yuto Ozaki, Yoshihiro Kanno. "DropNotes: A Music Composition Interface Utilizing the Combination of Affordances of Tangible Objects.", Advances in Computer Entertainment. Springer International Publishing, pp.604-607, 2013.

- 国内研究発表

- 中島武三志. "温冷覚フィードバックを伴う流体音楽インタフェースの検討", インタラクション2025論文集, pp.273-276, 2025.

- 中島武三志. "振動スピーカとソフトマテリアルによる音響・触感インタフェース", インタラクション2024論文集, pp.1127-1132, 2024.

- 中島武三志. "HeartBeater: 他者の存在感や精神状態を示唆するマルチモーダル心音提示デバイス", インタラクション2022論文集, pp.316-319, 2022.

- 植井康介, 中島武三志. "VR環境下における接触音の周波数特性が擬似触力覚に与える影響", インタラクション2021論文集, pp.457-462, 2021.

- 宮下翔, 中島武三志, 菅野由弘. "掌握運動中に提示される音が力覚に及ぼす影響", 情報処理学会研究報告エンタテインメントコンピューティング, Vol.54 No.3, pp.1-5, 2019.

- 植井康介, 飯田隆太郎, 中島武三志, 菅野由弘. "MR環境における擬似接触音の音量が触感に及ぼす影響", 情報処理学会 エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2019論文集, pp.179-184, 2019.

- 小栗令央, 中島武三志, 菅野由弘. "仮想現実空間における振動スピーカを内蔵した靴型デバイスによる足底への擬似圧覚提示", インタラクション2019論文集, pp.803-806, 2019

- 植井康介, 中島武三志, 菅野由弘. "聴覚刺激によるMR環境下での擬似触覚の強化", インタラクション2019論文集, pp.725-729, 2019

- 中島武三志. "霞鈴 -Karin-:草花鑑賞設備を用いた気象情報提示メディア", 情報処理学会 エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2017論文集, pp.401-405, 2017.

- 臼井亮人, 中島武三志, 菅野由弘. "視覚及び聴覚刺激によるクロスモーダル現象を利用した力覚の錯覚", 情報処理学会 エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2017論文集, pp.184-187, 2017.

- 佐々木大輔, 中島武三志, 菅野由弘. "教育展示施設におけるサウンドインタラクションシステムの提案", 情報処理学会 エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2017論文集, pp.168-173, 2017.

- 佐々木大輔, 中島武三志, 菅野由弘. "水族館における魚の動きを入力としたリアルタイム音楽生成システムの提案", インタラクティブ発表, 情報処理学会シンポジウム インタラクション2017, 1-505-24, 情報処理学会, 2017

- 寺村南希, 中島武三志, 菅野由弘. "歌唱音声における単音節の出現頻度と加齢による身体的変化の相関性", 音楽音響研究会資料 Vol.35 No.7, pp.7-12, 2017.

- 高橋周, 中島武三志, 菅野由弘. "五十音の音色から受ける印象に基づいた言葉のイメージ変換システムの制作", 音楽音響研究会資料 Vol.35 No.5, pp.13-18, 2016.

- 中島武三志, 後藤理, 菅野由弘. "MITAI: 日常のモノを用いた自由な音楽制作システムの提案", 情報処理学会 エンタテインメントコンピューティングシンポジウム 2015 論文集, pp.406-411, 2015.

- 中島武三志, 後藤理, 菅野由弘. "音楽演奏システムにおけるオブジェクト同士の手軽なネットワーク構築に関する検討", 研究報告音楽情報科学 Vol.2015 No.24, pp.1-6, 2015.

- 中島武三志, 尾崎雄人, 三枝英一, 菅野由弘. "色水とビンを用いた音楽制作インターフェース「DropNotes」のユーザビリティ評価", 情報処理学会研究報告音楽情報科学, Vol.2013 No.3, pp.1-6, 2013.

- 中島武三志, 三枝英一, 尾崎雄人, 菅野由弘. "DropNotes: 実体のアフォーダンスの組み合わせに着目した音楽制作インターフェース", 情報処理学会研究報告エンタテインメントコンピューティング, Vol.2013 No.2, pp.1-5, 2013.

- 中島武三志, 菅野由弘. "音楽演奏システムの分散ネットワーク化", 情報処理学会研究報告音楽情報科学, Vol.2012 No.1, pp.1-6, 2012.

- 中島武三志. "空間表現に着目した音楽演奏システム", 情報処理学会研究報告音楽情報科学 Vol.2011 No.8, pp.1-6, 2011.

- 国内作品展示

- 吉田穂乃花,中島武三志. "色覚多様性の世界", 東京工芸大学カラボギャラリー第11回企画展 色を聴く、色に触れる -知覚の多様性-, 2023.

- 中島武三志. "音の波形を見る", 東京工芸大学カラボギャラリー第11回企画展 色を聴く、色に触れる -知覚の多様性-, 2023.

- 中島武三志. "いろんな触感", 東京工芸大学カラボギャラリー第11回企画展 色を聴く、色に触れる -知覚の多様性-, 2023.

- 北島圭吾,瀧澤黎士,中島武三志. "色を聴く", 東京工芸大学カラボギャラリー第11回企画展 色を聴く、色に触れる -知覚の多様性-, 2023.

- 中島武三志. "色に触れる", 東京工芸大学カラボギャラリー第11回企画展 色を聴く、色に触れる -知覚の多様性-, 2023.

- 中島武三志. "鈴灯り", 東京工芸大学カラボギャラリー第11回企画展 色を聴く、色に触れる -知覚の多様性-, 2023.

- 猪股 瑛仁,中島武三志. "色字共感覚の世界", 東京工芸大学カラボギャラリー第11回企画展 色を聴く、色に触れる -知覚の多様性-, 2023.

- 中島武三志. "Inverse", 東京工芸大学カラボギャラリー第9回企画展 -光が伝わる、光で伝える-, 2022.

- 中島武三志. "LEDライトで音楽情報を送信しよう", 東京工芸大学カラボギャラリー第9回企画展 -光が伝わる、光で伝える-, 2022.

- 中島武三志. "光ファイバーで情報が伝わるしくみ", 東京工芸大学カラボギャラリー第9回企画展 -光が伝わる、光で伝える-, 2022.

- 中島武三志. "新虎移動窓枠", 企画展「知って!巡って!シオドメ シントラ」, 新宿駅前広場, 2019.

- 中島武三志. "汐留・新橋デジタルサンドピクチャ", 企画展「知って!巡って!シオドメ シントラ」, 新宿駅前広場, 2019.

- 北橋祐貴, 丸山雅裕, 佐々木大輔, 中島武三志. "ドーナツの穴を聞く", SICF19, SPIRAL, 2018.

- 中島武三志. "DropNotes", 東京工芸大学 芸術学部フェスタ2017, 東京工芸大学, 2017.

- 中島武三志, 後藤 理, 三枝英一(「音鼓子」名義). "ユビキテル", 夏のデザインフェスタ, 東京ビッグサイト, 2017.

- 中島武三志, 後藤 理, 三枝英一(「音鼓子」名義). "ユビキテル", SICF18, SPIRAL, 2017.

- 中島武三志, 後藤 理, 三枝英一(「音鼓子」名義). "ユビキテル", KDCC2017, 西日本工業大学, 2017.

- 中島武三志. "霞鈴 -Karin-, 徳島LEDアートフェスティバル2016, 徳島市街地, 2016.

- 中島武三志, 後藤 理, 三枝英一. "ユビキテル", 東京デザインウィーク2016, 神宮外苑, 2016.

- 中島武三志. "Sound Tiles", インターカレッジコンピュータ音楽コンサート 2012, 東京電機大学, 2012.

- 三枝英一, 中島武三志. "Shelltone ~世界の窓枠 あるひとつの形と風景~", インターカレッジコンピュータ音楽コンサート 2012, 東京電機大学, 2012.

- その他

- 中島武三志. "五感から感性にはたらきかけるメディア表現", 電波技術協会報 FORN No.359, 2024.

- 企画展ディレクター, 東京工芸大学カラボギャラリー第11回企画展 色を聴く、色に触れる -知覚の多様性-, 2024.

- 企画展ディレクター, 東京工芸大学カラボギャラリー第9回企画展 -光が伝わる、光で伝える-, 2022.

- 楽曲提供, クリプトン・フューチャー・メディア株式会社「鏡音リン・レンAppend」公式デモソング "Pulse", 2010.

Contact

ご用の方は、以下の連絡先までご連絡ください。

東京工芸大学芸術学部インタラクティブメディア学科

〒164-0012 東京都中野区本町2-9-5

Email:

m.nakajima@int.t-kougei.ac.jp